コラム

既存システムのブラックボックスを解消する──Delphi資産の見える化

企業のIT資産には、長年にわたって業務を支えてきたレガシーシステムが数多く存在します。VB6、古い.NETやJava、そしてDelphi──いずれもかつては主力技術として活躍してきましたが、現在では以下のような課題に直面しています。

・設計書が存在せず、保守が属人化している

・技術者の確保が困難で、改修や移行が進まない

・内部統制や監査対応に必要な情報が不足している

こうした課題に対して、設計情報の「見える化」は、静かで確実な解決策となります。

とはいえ、これを手作業で行うのは現実的ではありません。数十、数百本のソースコードを人力で解析し、設計書を起こすには膨大な時間とコストがかかるでしょう。

だからこそ、機械化・自動化のアプローチが不可欠です。

目次

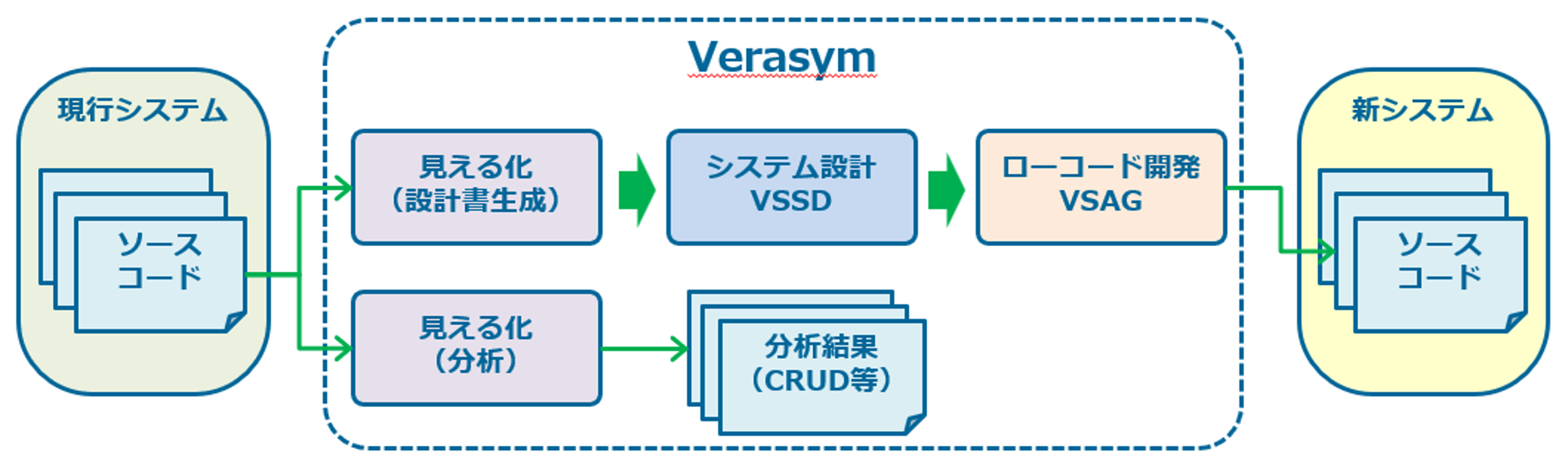

設計情報の抽出からマイグレーションまで──全体像

見える化の取り組みは、単体のツールだけでは完結しません。複数の技術とサービスを組み合わせることで、設計情報の抽出から新言語への移行までを一貫して支援できます。

■ リバースエンジニアリングサービス(見える化支援)

ソースコードを解析し、画面構成・クラス構造・DB定義などの設計情報を抽出。属人化した仕様を明文化し、保守性と移行性を高めます。

https://www.dcr.co.jp/verasym/mieruka/

■ システム設計ツール(Verasym System Designer:VSSD)

抽出した設計情報をインポートし、画面定義・クラス定義・テーブル定義・ビュー定義・ドメイン定義として可視化。設計書として閲覧・編集可能な状態に整えます。

https://www.dcr.co.jp/verasym/vssd/

■ ローコード開発ツール(Verasym Application Generator:VSAG)

VSSD上の設計情報をもとに、C#などの新言語形式で出力。ローコード開発支援ツールとして、マイグレーションの初期工程を自動化します。

https://www.dcr.co.jp/verasym/vsag/

今回はDelphi資産を例に

VB6や古い.NET、Javaなど、さまざまなレガシー資産が同じようにブラックボックス化の課題を抱えています。今回ご紹介する仕組みは、それらにも幅広く適用可能です。

その中で本記事では、特に現場でのニーズが高まっている Delphi資産 を題材に取り上げます。Delphiはフォーム定義(DFM)にUIやSQLが保存され、イベントハンドラを記述したPASファイルと組み合わせて動作するという特徴を持っています。この構造を正しく解析し、設計情報として整理することで、設計書化やマイグレーションの基盤づくりが可能になるのです。

見える化がもたらす効果

・保守コストの削減:調査工数を短縮し、改修を効率化

・障害対応の迅速化:原因特定が早まり、復旧時間を短縮

・属人化の解消:知識をチーム全体で共有し、人材育成を加速

・将来のマイグレーション基盤:移行計画を立てやすく、リスクを低減

▼ 関連記事:『見える化』について詳しく解説したコラムはこちら

実際の事例紹介

事例1:内部統制対応のための設計書整備

製造業をはじめとする基幹システムでは、長年稼働してきたDelphi資産に設計書が存在せず、内部統制や監査対応で苦労するケースが少なくありません。

【課題】

・監査部門からの問い合わせに即答できない

・担当者が退職するとシステム全体像を把握できなくなる

・保守ベンダーに依頼するたびに調査工数が膨らむ

【アプローチ】

・数百本規模のDelphiプログラムを解析し、フォーム定義(DFM)、SQL、ロジック(PAS)を自動抽出

・VSSDにインポートし、画面定義・テーブル定義・処理記述を設計書として整備

・設計書はExcel形式で一括出力できるので、監査部門への提出も容易

【成果】

・監査対応に必要な設計情報を即座に提示でき、内部統制リスクを解消

・保守ベンダーへの依頼時も「設計書を見れば仕様がわかる」状態となり、調査コストを大幅削減

このような課題は製造業に限らず、幅広い業種で見られます。

事例2:DelphiからC#へのマイグレーション支援

顧客管理や販売管理などの業務システムを新しい言語へ移行したいが、既存資産の仕様がブラックボックス化していて計画が立てられない──そんな相談も少なくありません。

【課題】

・移行に必要な工数やリスクを見積もれない

・移行後に「機能抜け」や「仕様の取りこぼし」が発生する懸念

・プロジェクトが長期化・高コスト化するリスク

【アプローチ】

・Delphi資産をVSSD上に見える化し、画面・DB・処理の全体像を設計書として整理

・VSAGを活用してC#形式のコードを自動生成することで、レイアウトや処理の枠の生成が自動化され生産性や品質が向上

・ロジック部分は生成AI+技術者による移植で補完

【成果】

・移行対象の全体像を把握でき、プロジェクト計画を精緻化

・設計書を基にレビューを行うことで、機能抜けや仕様の取りこぼしを防止

・結果として、移行プロジェクトのリスクを大幅に低減

このようなマイグレーション支援のニーズは、多くの分野で共通しています。

見える化は、それだけで投資効果を生む

新言語へのマイグレーションまで進めなくても、設計情報を整備するだけで大きな改善が得られます。

・属人化を解消し、誰でも資産を理解できる状態に

・保守や障害対応のスピードが上がり、コストを削減

・内部統制や監査対応に必要な情報を即座に提示可能

・将来のマイグレーション計画を立てやすくなる

つまり「見える化」は、それ自体が経営リスクを減らし、組織の持続性を高める投資なのです。

まとめと次回予告

設計情報の見える化は、単なるドキュメント整備ではありません。

・経営リスクを減らし

・保守コストを抑え

・属人化を解消し

・将来のマイグレーションを見据えた基盤を築く

──こうした効果を同時に実現できる、戦略的な投資です。

特にDelphi資産は対応できる事業者が限られているため、今のうちに見える化しておくことが将来の安心につながります。監査対応や移行計画の立案など、どの切り口から見ても「やっておいて損はない」取り組みだと思います。

次回は視点を変え、技術者向けに具体的な中身を掘り下げます。Delphiのフォーム定義(DFM)、SQL、そしてイベントハンドラを記述したPASファイル──これら三本柱をどのように抽出し、VSSD上で設計書として展開できるのか。実際のキャプチャを交えながら、「資産→設計書」の流れを具体的に解説していきます。

次の記事はこちらをご覧ください。