コラム

クラウド導入のメリット・デメリットとは|クラウド導入事例や会計処理まで解説

クラウドの導入を検討しているものの、「どのサービスを選べばよいのか」「導入の流れや費用は?」「会計処理はどうなるの?」といった疑問をお持ちではありませんか?本記事では、クラウド導入のメリット・デメリットに加え、実際の導入事例や費用の構成、会計処理のポイントまでをわかりやすく解説します。初めての導入でも安心して進められるよう、基礎知識から実践的な情報まで網羅しています。

DCRでは、「Oracle Cloud」「AWS」の導入から保守までトータルでご支援しております。

⇒Oracle Cloud導入支援

⇒Oracle Cloud 保守サービスのご紹介

⇒AWS導入支援サービス

クラウド導入とは?|基本の仕組みと導入の背景

クラウド導入とは、業務システムやデータを自社内ではなくインターネット経由で外部のクラウドサービス上で利用する形態です。昨今では業務効率化やDX推進の一環として注目されており、柔軟性やコスト面での利点から導入企業が増えています。

クラウドコンピューティングとは

クラウドコンピューティングとは、インターネット経由でサーバーやストレージ、ソフトウェアなどのITリソースを必要なときに必要な分だけ利用できる仕組みです。自社でハードウェアを保有・管理する必要がなく、外部のクラウド事業者が提供するサービスを活用することで、柔軟で効率的なIT運用が可能になります。初めての導入でも、利用目的や業務内容に合わせたサービス選定を行えば、スムーズな移行が実現できます。

なぜ今、クラウド導入が進んでいるのか

近年、クラウド導入が加速している背景には、テレワークやDX推進といった働き方の多様化、ITコストの最適化、セキュリティの高度化などが挙げられます。従来のオンプレミスでは対応が難しい柔軟性や拡張性をクラウドが実現できるため、あらゆる業種・規模の企業で導入が進んでいます。今や競争力を維持するための基盤としても注目されています。

クラウドとオンプレミスとの違い

クラウドはインターネット経由でサービスを利用するのに対し、オンプレミスは自社内にサーバーを設置・運用する方式です。クラウドは初期投資が少なく、拡張性や保守性に優れますが、外部依存やセキュリティ面の懸念もあります。一方、オンプレミスは自社での管理が必要ですが、カスタマイズ性やデータ制御に強みがあります。目的や予算に応じて、最適な選択が重要です。

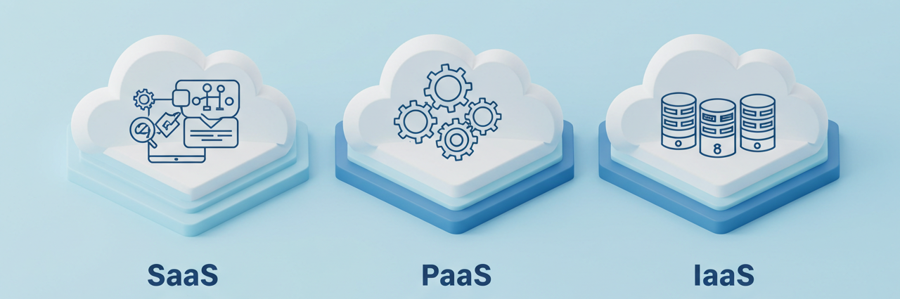

クラウドサービスの分類

クラウドサービスは提供形態により「SaaS」「PaaS」「IaaS」の3つに分類されます。業務内容や導入目的に応じて最適なサービスを選ぶことが、効率的なクラウド活用の第一歩です。それぞれの特徴を理解することが選定の鍵となります。

SaaS(Software as a Service)

SaaS(Software as a Service)は、ソフトウェアをインターネット経由で利用できるサービス形態です。ユーザーはインストールや保守を行うことなく、常に最新の機能を使用できます。業務効率化や初期コスト削減を目指す企業にとって、SaaSは最も導入しやすいクラウドサービスといえます。

PaaS(Platform as a Service)

PaaS(Platform as a Service)は、アプリケーション開発に必要なプラットフォームをインターネット経由で提供するサービスです。開発環境やミドルウェア、データベースなどが一体化されており、インフラ管理の手間を省きながら効率的に開発が可能です。エンジニア不足やスピード重視の開発ニーズに応える形で、導入を検討する企業が増えています。

IaaS(Infrastructure as a Service)

IaaS(Infrastructure as a Service)は、仮想サーバーやストレージ、ネットワークといったインフラをインターネット経由で提供するサービスです。ユーザーはOSやアプリケーションを自由に構築・管理できるため、高い自由度が求められるシステムに最適です。一方で運用・保守の知識が必要となるため、導入には一定のITリテラシーが求められます。

クラウドの導入形態

クラウドの導入形態には、コストや柔軟性、セキュリティ要件に応じて選べる「パブリッククラウド」「プライベートクラウド」「ハイブリッドクラウド」の3種類があります。自社に最適な形態を選ぶことが、成功の鍵となります。

パブリッククラウド

パブリッククラウドは、クラウド事業者が提供する共有インフラを利用する形態で、コストを抑えながらスピーディに導入できるのが特徴です。代表的なサービスにはAWSやOracle Cloud、Microsoft Azure、Google Cloudなどがあり、スケーラビリティや可用性にも優れています。一方で、他企業とリソースを共有するため、セキュリティやカスタマイズ性の面で制限がある点に注意が必要です。コスト重視や短期導入を優先したい企業に適しています。

プライベートクラウド

プライベートクラウドは、企業専用に構築されたクラウド環境で、セキュリティやカスタマイズ性に優れているのが特長です。自社のデータセンターや専用のクラウド基盤を利用するため、厳格な業務要件や法令対応が求められる業界にも適しています。ただし、構築や運用にかかるコストや手間が大きいため、十分な予算と体制が必要です。高いセキュリティや制御性を重視する企業に向いています。

ハイブリッドクラウド

ハイブリッドクラウドは、パブリッククラウドとプライベートクラウドを組み合わせて活用する導入形態です。重要な機密データは自社環境で管理しつつ、一般的な業務処理はクラウドで柔軟に対応することで、セキュリティとコスト効率の両立が可能です。既存のオンプレミス環境を活かしながら段階的にクラウド移行を進めたい企業にも適しており、自社のニーズに応じた柔軟な運用が可能です。

クラウド導入のメリット

クラウド導入には多くのメリットがあります。次に主なメリットを3点紹介していきます。

初期コストの削減

クラウド導入の大きなメリットの一つが、初期コストの削減です。従来のオンプレミスでは、サーバーやネットワーク機器の購入、設置、保守に多額の初期投資が必要でしたが、クラウドではこれらのコストを大幅に抑えることができます。月額や従量課金制のため、導入時の負担が少なく、スモールスタートにも最適です。コストを抑えつつ最新のIT環境を整えたい企業にとって、有効な選択肢といえるでしょう。

柔軟なスケーラビリティ

クラウドの大きな特長の一つが「柔軟なスケーラビリティ」です。業務量の増減に応じて、サーバーやストレージなどのリソースを即座に拡張・縮小できるため、急なアクセス増加や事業拡大にもスムーズに対応できます。オンプレミスと異なり、過剰な設備投資を避けながら、必要なときに必要な分だけ利用できるのが魅力です。ビジネスの成長に合わせた無駄のない運用を実現したい企業に最適です。

保守・運用の負担軽減

クラウド導入により、サーバーやネットワーク機器の保守・運用をクラウドベンダーが担うため、企業側の管理負担が大幅に軽減されます。定期的なメンテナンスやセキュリティ対策も自動化・外部委託できるため、IT人材の不足や属人化のリスクを回避できます。社内リソースを本来の業務に集中させることで、業務効率の向上にもつながります。IT管理に悩む企業にとって、大きな導入メリットのひとつです。

クラウド導入のデメリットと注意点

クラウド導入には多くのメリットがありますが、デメリットや注意点も存在します。導入前に十分な検討が必要です。

ネットワーク障害によるリスク

クラウドサービスはインターネットを介して利用するため、ネットワーク障害が発生するとシステムや業務に支障をきたすリスクがあります。特に通信環境が不安定な場合や、クラウド事業者側の障害時にはアクセス不能になる恐れもあります。重要な業務をクラウドに依存する際は、回線の冗長化やバックアップ体制の整備など、障害発生時の対策を事前に講じておくことが重要です。

ランニングコストの増加の可能性

クラウドは初期費用を抑えられる一方で、長期的にはランニングコストが高くなる可能性があります。従量課金制や利用リソースの増加により、気づかないうちに月額費用が膨らむケースも少なくありません。特にアクセス数やストレージ容量が大きく変動する業務では、コスト管理が重要です。導入前に料金体系を十分に理解し、予算計画と運用の見直し体制を整えておくことが求められます。

ベンダーロックの懸念

クラウド導入において注意すべき点の一つが「ベンダーロック」です。特定のクラウドサービスに依存しすぎると、他社サービスへの移行が困難になり、コスト増や柔軟性の低下を招く可能性があります。独自仕様の技術や契約条件が障壁となる場合も多く、長期運用を見据えた比較・検討が重要です。将来的な乗り換えや拡張性を意識した設計・選定を行うことが、リスク回避につながります。

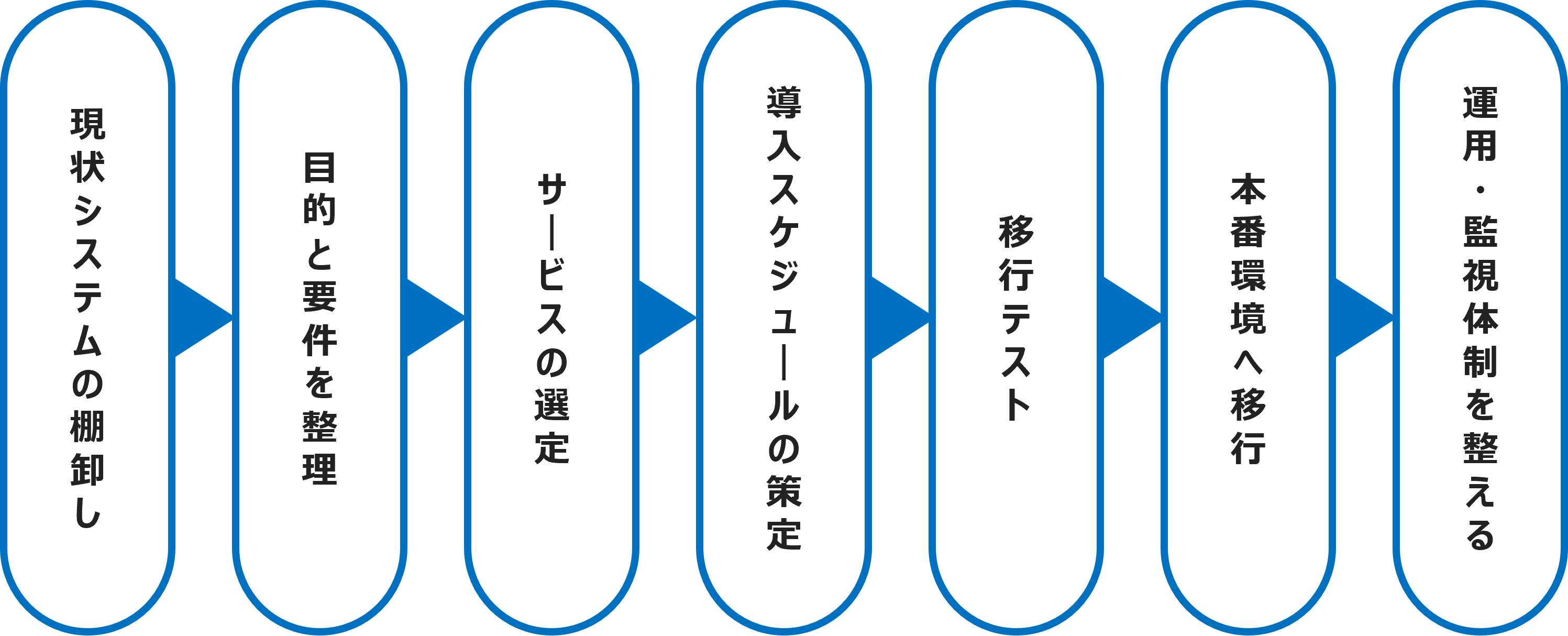

クラウド導入の手順と流れ

クラウド導入を成功させるには、現状の棚卸しから始まり、目的の明確化、サービスの選定、導入スケジュールの策定、移行テスト、本番移行、運用体制の整備といった段階的なプロセスが重要です。計画的な進行がトラブル回避の鍵となります。

ステップ①:現状のシステムを棚卸し

クラウド導入の第一歩は、現状のシステム環境を正確に把握する「棚卸し」です。使用中のサーバーやアプリケーション、ネットワーク構成、データベースなどを洗い出し、移行対象とすべき資産や不要な機能を整理します。この作業により、クラウド移行の範囲や優先順位、リスクの有無を明確にでき、無駄のない導入計画の立案が可能になります。成功するクラウド導入の土台づくりとして非常に重要なステップです。

ステップ②:目的と要件を整理

クラウド導入を成功させるためには、導入の「目的」と「要件」を明確にすることが重要です。業務効率化、コスト削減、セキュリティ強化など、何を実現したいのかを整理し、それに必要な機能や性能、対応すべき法的・業界要件を具体化します。このステップを疎かにすると、導入後にギャップが生じる恐れがあるため、社内関係者とのすり合わせを丁寧に行うことがポイントです。

ステップ③:サービスの選定

クラウド導入における重要なステップの一つが、IaaS・PaaS・SaaSといったクラウドサービスの選定です。自社の業務内容やITリソース、運用体制に応じて最適なサービスモデルを選ぶことで、導入後の活用効果が大きく変わります。柔軟性重視ならIaaS、開発効率を求めるならPaaS、手軽さ重視ならSaaSなど、それぞれの特徴を理解し、目的に合った選定が必要です。比較検討を丁寧に行うことが成功の鍵となります。

ステップ④:導入スケジュールの策定

クラウド導入を円滑に進めるためには、明確な導入スケジュールの策定が欠かせません。システムの現状分析や目的整理をもとに、各ステップの実施時期や担当者、依存関係を明確にしておくことで、想定外のトラブルや遅延を防げます。特に移行時には業務への影響を最小限に抑えるため、繁忙期を避けたスケジューリングや段階的な導入計画が効果的です。全体の流れを可視化することで、プロジェクトの成功率が高まります。

ステップ⑤:移行テスト

クラウド環境への本格移行前には、「移行テスト」を実施することが重要です。実際の業務データやアプリケーションをテスト環境で稼働させることで、動作不良やデータ損失、パフォーマンスの問題を事前に発見・修正できます。既存システムとの連携や業務フローへの影響も確認し、万全の状態で本番移行に臨むための最終確認として位置づけましょう。テスト結果をもとに必要な改善策を講じることが、スムーズな移行成功につながります。

ステップ⑥:本番環境へ移行

クラウドへの本番環境移行は、移行プロジェクトの中でも最も重要なステップです。移行テストで得た結果を踏まえ、業務への影響を最小限に抑えつつ、本番データやシステムを新環境へ切り替えます。スムーズな移行を実現するためには、移行日時の明確化、関係者への周知、バックアップ体制の確認が欠かせません。また、移行直後のトラブル対応も想定した体制を整えておくことで、安心して新しいクラウド環境を稼働させることができます。

ステップ⑦:運用・監視体制を整える

クラウド導入後は、安定的な運用と障害への迅速な対応を実現するために「運用・監視体制」を整えることが重要です。システム稼働状況の常時モニタリング、バックアップの定期実行、セキュリティ対策の継続的な更新などが求められます。また、障害発生時の対応フローや連絡体制を明確にしておくことで、業務停止のリスクを最小限に抑えることができます。導入後の運用体制まで見据えた準備が、クラウド活用の成功に直結します。

クラウドを導入する際の選び方

クラウド導入では、自社の目的や要件を明確にすることが重要です。利用目的に応じてSaaS、PaaS、IaaSのどのタイプが最適か検討しましょう。また、初期費用やランニングコストを比較し、予算内で無理なく運用できるサービスを選ぶことも大切です。さらに、将来的なビジネスの拡張性やシステム連携のしやすさ、セキュリティ対策の充実度、ベンダーサポートの質なども考慮し、総合的に判断する必要があります。

クラウド導入の費用構造

クラウド導入の費用構造は「初期設定費用」「運用費用」「管理・メンテナンス費用」の3つで構成されます。従量課金が多いため、導入前に料金体系を把握し、長期的なコスト見積もりを行うことが重要です。

初期設定費用

クラウド導入時に発生する「初期設定費用」とは、環境構築やシステム設定、データ移行、初期トレーニングなどにかかる費用を指します。オンプレミスに比べて初期投資は少ないものの、設計やセキュリティ設定などの初期作業には専門的な対応が必要です。サービス提供事業者によっては無料プランや導入支援パッケージも用意されているため、内容を確認したうえでコストを抑える工夫をすることが重要です。

運用費用

クラウド導入後に継続的に発生するのが「運用費用」です。主にシステム利用料(従量課金)、データ転送量、ストレージ使用量、オプション機能の追加料金などが含まれます。料金体系はサービスによって異なり、利用量が増えるとコストも増加するため、運用中のモニタリングとコスト管理が重要です。想定外の費用が発生しないよう、契約内容や利用状況を定期的に見直すことが、安定したクラウド運用につながります。

管理・メンテナンス費用

クラウド導入後の「管理・メンテナンス費用」には、システム監視、セキュリティ対策、ソフトウェア更新、バックアップ対応などが含まれます。オンプレミスに比べてベンダー側が対応する範囲が広いため、社内の管理負担は軽減されますが、運用規模やサービス内容に応じて追加費用が発生することもあります。コストを抑えるには、自動化ツールの活用や適切な運用体制の構築がポイントとなります。

クラウド導入と会計処理

クラウド導入時には、費用の会計処理方法も重要な検討ポイントです。クラウド費用は「資産計上」か「経費処理」かで扱いが異なり、勘定科目の選定や税務処理に影響を与えるため、導入前にルールを把握しておく必要があります。

クラウド費用の勘定科目は?

クラウドサービスにかかる費用は、その性質に応じて適切な勘定科目で処理する必要があります。一般的に、月額利用料などの定期的な支出は「支払手数料」や「通信費」、初期設定やシステム構築費用は「ソフトウェア」や「構築費」として計上されることが多いです。費用の性質や契約内容によって処理方法が異なるため、事前に会計士や税理士と相談し、適切な勘定科目を選定することが重要です。

資産計上と経費処理の違い

クラウド導入にかかる費用は、「資産計上」と「経費処理」で会計上の扱いが異なります。ソフトウェア開発や初期構築費用など将来の経済的利益が見込まれる支出は資産として計上され、複数年にわたって減価償却されます。一方、月額利用料や保守費用など日常的な支出は経費として当期の損金に算入されます。処理方法によって税務・財務への影響が異なるため、契約内容を精査し、会計士と相談のうえで判断することが重要です。

会計処理の実務上の注意点

クラウド導入における会計処理では、契約内容に応じて「資産計上」か「経費処理」かを正確に判断することが重要です。特に一括支払や複数年契約の場合は、期間按分や前払費用の処理が必要となるケースがあります。また、税務調査でも確認されやすいため、支出の内容と契約書類を明確に整理・保管しておくことが実務上のポイントです。専門家と連携し、適切な処理を行うことでリスク回避とスムーズな運用が可能になります。

クラウド導入事例

自社でOracle Cloud Infrastructure(OCI)を導入した事例を紹介します。

販売管理をはじめとした基幹業務システムをOCIへ移行しました。これまでオンプレミスで運用していた際は、物理サーバの管理やBCP(事業継続計画)対応に多くの工数とコストがかかっていました。クラウド導入により、柔軟なリソース活用が可能になり、ランニングコストは約30%削減、災害対策費用も約60%に抑制。今後は、他の社内システムについても順次クラウドへの移行を進めていく予定です。

⇒自社基幹業務のOCI化事例

クラウド導入のご相談はDCRへ

クラウド導入をご検討中の方は、ぜひDCRへご相談ください。クラウドの仕組みや選び方に不安がある企業様にも、柔軟に対応いたします。現状のシステム分析から、目的に応じたサービス選定、導入スケジュールの策定、導入後の運用・監視体制まで、ワンストップでサポートいたします。業種や規模に応じた最適なクラウド活用方法をご提案し、業務効率化やコスト最適化の実現をお手伝いします。まずはお気軽にご相談ください。

DCRでは、「Oracle Cloud」「AWS」の導入から保守までトータルでご支援しております。

⇒Oracle Cloud導入支援

⇒Oracle Cloud 保守サービスのご紹介

⇒AWS導入支援サービス